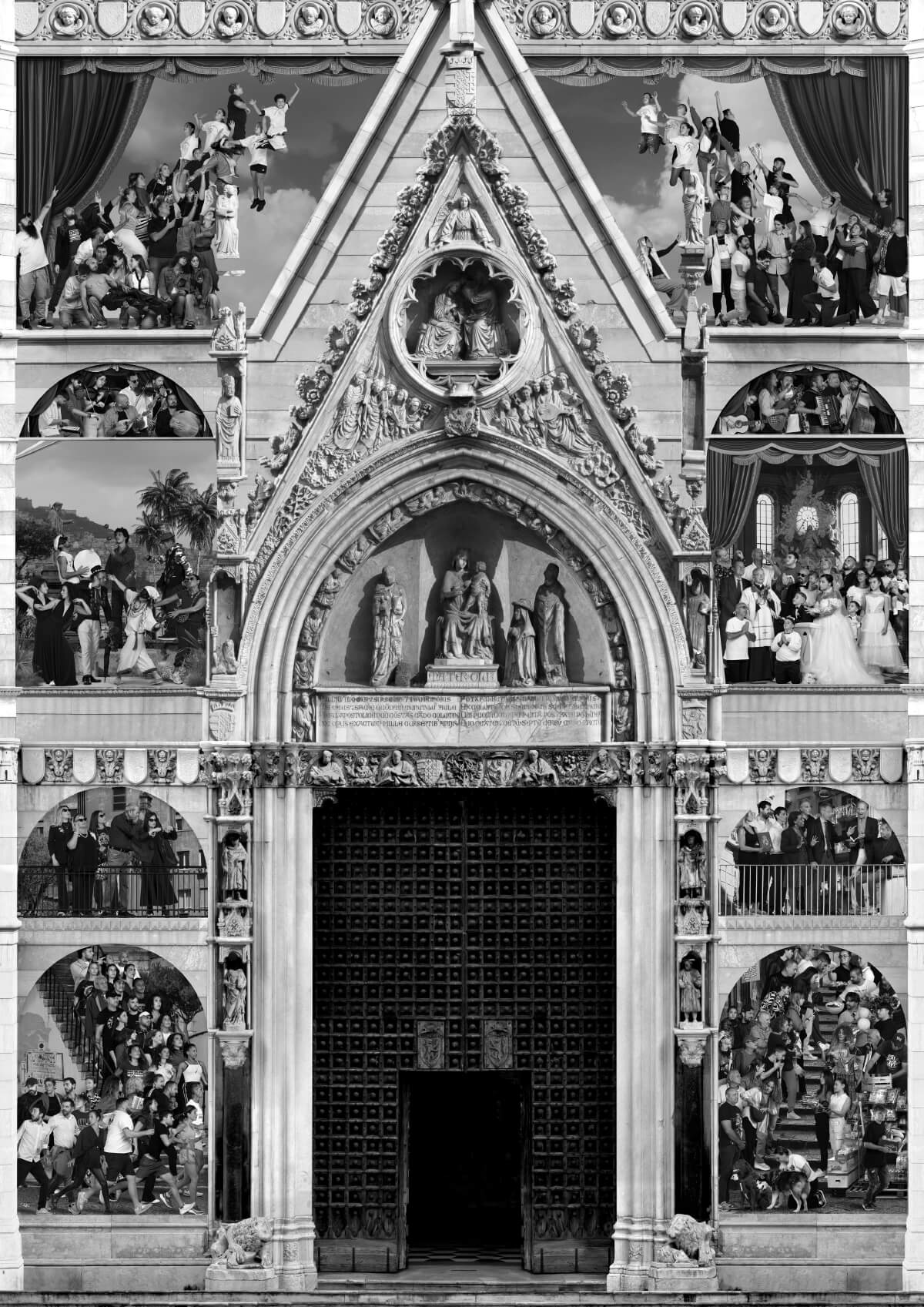

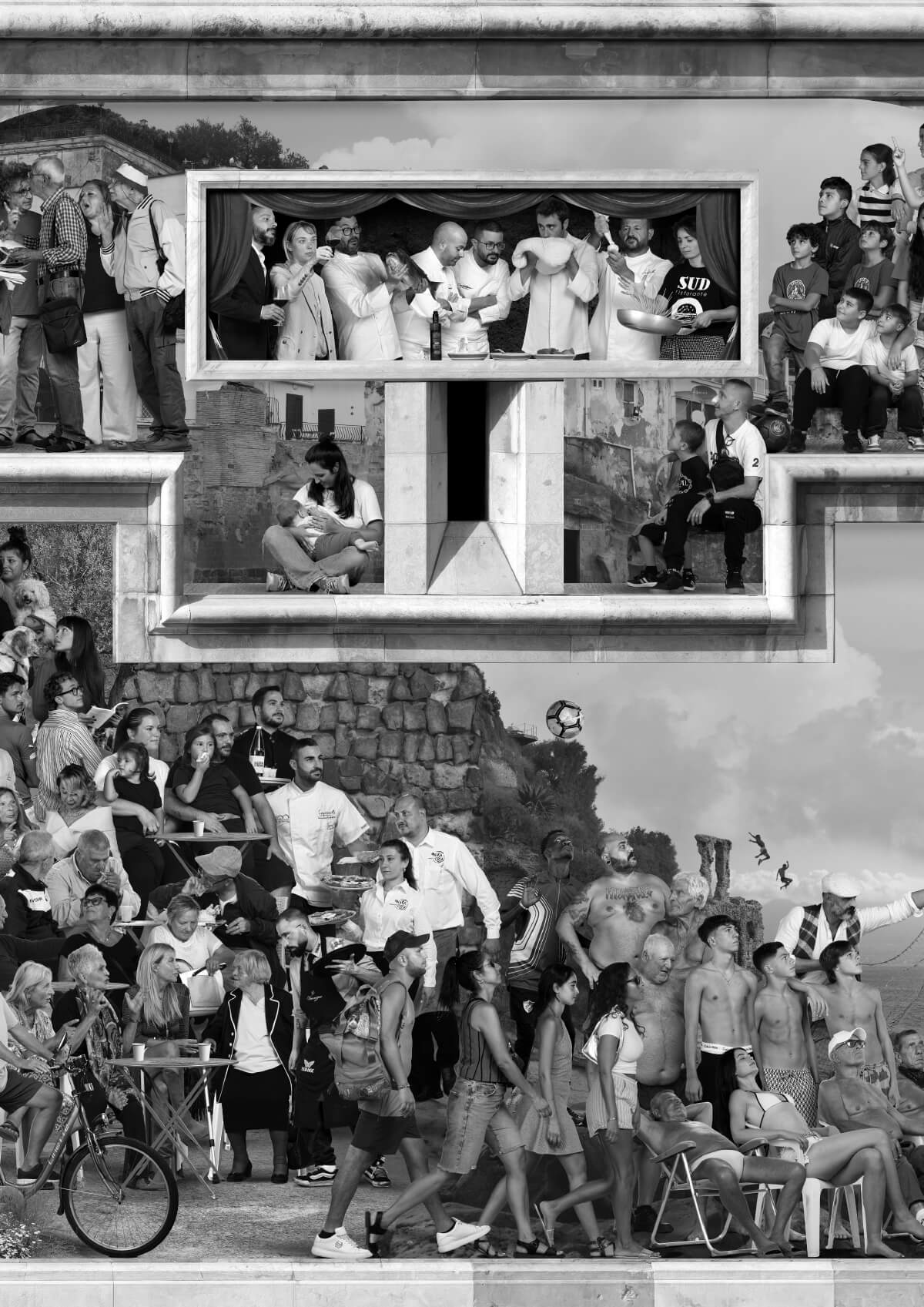

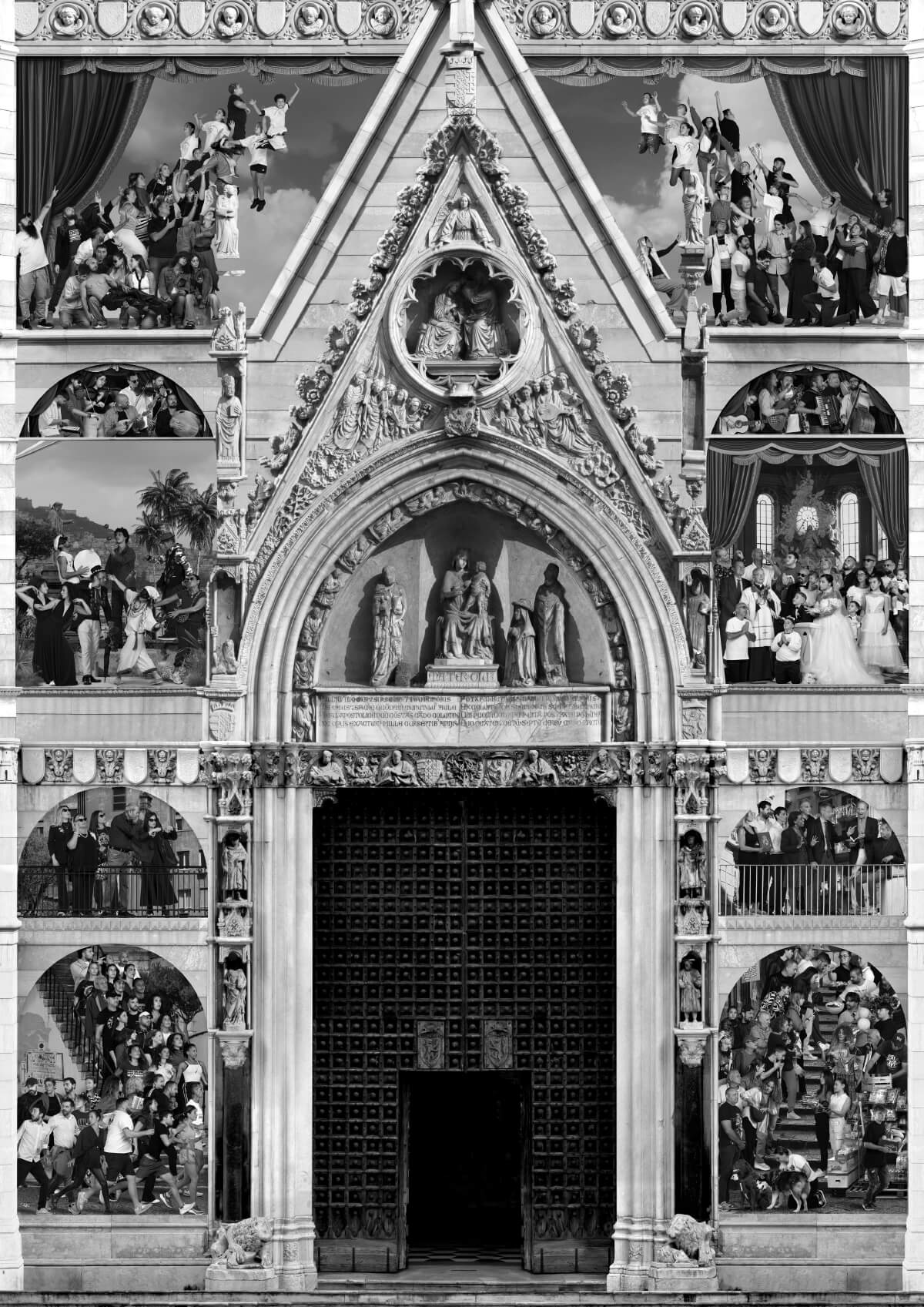

I mille volti di Napoli sul Duomo della città. Nel cuore della città, un’installazione site-specific alla cui genesi l’artista francese JR (Parigi, 1983) ha cominciato a lavorare già nel settembre del 2024, esplorando la complessità dell’identità del popolo partenopeo, muovendosi nei diversi quartieri napoletani e raccogliendo ritratti e storie di napoletani dai più disparati background.

Attraverso la vivida magia sprigionata dalla città e dai suoi abitanti, una magia fatta di incontri, sguardi, relazioni, rivalorizzazione dell’estemporaneità e della spontaneità del vivere, JR ha realizzato tanti singoli ritratti tesi a catturare la più autentica vena poetica e di vitalità di una città multiforme, irresistibile e indefinibile.

Sette i quartieri a cui l’artista ha dato voce: Piazza Sanità, Piazza Dante, Fuorigrotta, Mergellina, San Giovanni a Teduccio, Piazza Cavour, Borgo di Sant’Antonio. All’interno di questi spazi senza tempo, JR e il suo team hanno provato a raccontare la multiforme realtà di Napoli attraverso i volti di 606 napoletani di ogni estrazione sociale e culturale.

In un momento successivo, i singoli ritratti sono stati uniti in un lavoro corale, andando a creare così dei sorprendenti “gruppi di ritratti collettivi”. Ogni scatto è stato realizzato con la medesima luce, perché ognuno fosse rappresentato con pari dignità.

Il risultato è un monumentale collage fotografico posto sulla facciata del Duomo, in cui molteplici volti si affacciano sulla città.

Il suggestivo Archivio di Stato di Napoli ha sede nel complesso monumentale dei SS. Severino e Sossio, uno dei più importanti e antichi centri della spiritualità benedettina del Mezzogiorno. Questo luogo speciale e maestoso nel centro storico di Napoli, è custode e rappresentante della storia medievale, moderna e contemporanea d’Italia e d’Europa. Tanti i simboli architettonici che al suo interno testimoniano e raccontano la grande storia della città, tra cui quattro suggestivi chiostri da scoprire.

L’Ipogeo dei Cristallini è una rara e incredibile testimonianza di pittura ed architettura ellenistica, che ha restituito alla città di Napoli il suo antico sepolcreto greco.

Un viaggio indietro nel tempo di 2300 anni: i quattro spazi dell’Ipogeo svelano ai visitatori un mondo ricco di decori e raffinatissimi effetti di trompe l’oeil, oltre ad una collezione di reperti e vasi antichi ancora magnificamente conservati.

L’ossario delle Fontanelle era una delle cave da cui si estraeva il tufo per edificare la città di Napoli, usate fino al XVII secolo. Qualche anno dopo, però, la cavità delle Fontanelle servì per ospitare i resti delle vittime delle epidemie di peste (1656) e di colera (1836), oltre a quelli provenienti dalle chiese.

Il cimitero delle Fontanelle è noto soprattutto per il culto delle anime pezzentelle che prevedeva l’adozione e la cura di teschi abbandonati in cambio di grazie.

A ridosso di via Foria, si trova la Porta San Gennaro, la porta più antica di Napoli, da cui passavano i blocchi di tufo provenienti dalle cave. La porta viene menzionata per la prima volta nel 928, ed era l’accesso alla città per chi proveniva da nord e passaggio obbligato per andare alle Catacombe di San Gennaro.

Dopo la peste del 1656 fu aggiunta un’edicola affrescata come ex-voto, che raffigura San Gennaro, Santa Rosalia e San Francesco Saverio che pregano per la fine dell’epidemia.

Un altro dei palazzi più famosi di Napoli trova sede alla Sanità: il Palazzo dello Spagnuolo, noto per l’originalità della visionaria scalinata interna. Fu commissionato a Ferdinando Sanfelice dal marchese di Poppano, che unificò due edifici ricevuti in dote.

Il suo punto di forza è nel cortile: la grande scalinata barocca ad ali di falco, ornata con decorazioni a stucchi. È conosciuto come Palazzo dello Spagnolo perché nel XIX secolo fu acquistato dallo spagnolo Tommaso Atienza.

Nel cuore del Rione Sanità, si trova il palazzo progettato a inizio Settecento dall’architetto napoletano Sanfelice come sua residenza privata, divenuto uno dei capolavori del barocco napoletano. Di grande interesse architettonico gli esterni: l’edificio è infatti composto da due corpi unificati dalla facciata e la sua particolarità è proprio la scalinata interna ad ali di falco, dal grande effetto scenografico.

Forse proprio per questo il cortile ha fatto da sfondo al film “Questi Fantasmi!”, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo.

La Basilica di San Severo è stata recentemente restaurata, mentre la piazzetta antistante è stata riqualificata con nuovi arredi urbani, per restituirla alla comunità.

La Cappella dei Bianchi è un tesoro nascosto, in cui sono conservati dipinti di Andrea Vaccaro, Luca Giordano e Francesco Fracanzano. Dal 2019 ospita anche la scultura “Figlio Velato” dello street artist Jago. L’opera si ispira al Cristo Velato di Giuseppe Sammartino ed è scolpita in un unico blocco di marmo. Raffigura un bimbo coperto da un velo, a simboleggiare la morte di tutti gli innocenti del nostro tempo.

Nel cuore del Rione, la Basilica di Santa Maria della Sanità è punto di riferimento del quartiere.

È conosciuta come Chiesa del Monacone perché custodisce la statua di San Vincenzo Ferreri, frate domenicano e patrono della Sanità.

La basilica è un autentico museo della pittura napoletana del XVII secolo, con preziosi quadri, tra gli altri, di Luca Giordano e Andrea Vaccaro, e la prima rappresentazione napoletana della Madonna con Bambino, salvata dalle Lave dei Vergini nel V-VI secolo d.C.

La basilica barocca è anche punto di accesso alle Catacombe di San Gaudioso.

Si tratta di una basilica paleocristiana costruita nel V secolo d.C.

In origine dava accesso alle Catacombe di San Gennaro.

Come le Catacombe, fu abbandonata dopo il furto delle spoglie di San Gennaro nel V secolo.

Nel XV secolo fu ristrutturata e adeguata al gusto barocco. Al posto del vicino monastero fu costruito un ospedale per appestati (San Gennaro dei Poveri), poi ospizio per i poveri. Nonostante un nuovo restauro nei primi del Novecento che la riportò alle forme originarie, la Basilica diventò un deposito del vicino ospedale.

Dal 2008 è tornata ad essere parte della vita del quartiere: Uno dei luoghi di culto dimenticati, restituito di recente alla città.